1992年一位老人坐在开往南方的列车上:世界巨变,中国的机会来了

“把中国最聪明的孩子送到美国去!”

提出这项决议后,中共中央一片哗然。

当时苏联刚刚宣布解体,世界局势动荡不安。中国也才刚刚挺直腰杆,各项事业都要落后于欧美国家。

此时把祖国未来的栋梁之材送出去,不是自断后路吗?

1992年,邓小平同志南巡时使用地图了解经济特区建设情况

1992年的春天,提出这项决策的老人坐着开往南方的列车,淡然自若地说道:“世界格局发生改变,正是中国发展的大好机会!”

“要想发展,胆子就要大一些,不能像小脚女人一样,步子要迈得大一点!”

运用人类的成果,不丢人

“把中国最聪明的孩子送到美国去”,提出这项决策的是邓小平同志。

当时,中国的GDP还没有美国一个跨国公司的资产高,人民生活条件更不必说。

没钱没实力,说话就要低人一等,对人来说是这样,在国家之间更是如此,中国拿什么跟美国谈条件?

但邓小平觉得可以。

美国前国家安全事务助理布热津斯基在自己的回忆录中提起此事,表示对邓小平派遣中国留学生去美国的做法很惊讶。

他曾问邓小平:“你们准备派多少留学生来?”

邓小平气定神闲反问:“你们能接收多少?中国方面没有限制!”

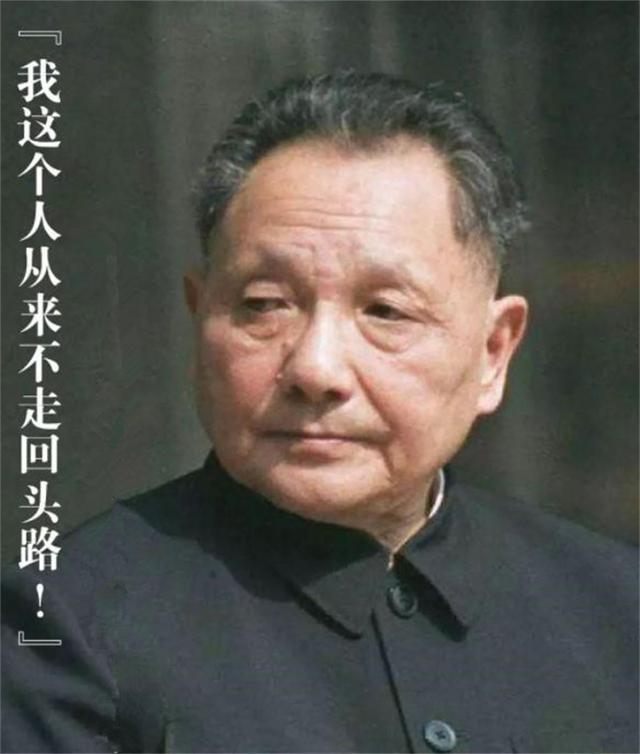

邓小平

“只要有十分之一回来,我们就胜利了。”结果,三分之二的留学生都选择了回国,用所学报效国家。

留学生之所以选择回国,一是因为爱国之心,二是因为他们看到了国家的发展与壮大。

而让祖国快速跟上国际发展脚步的,就是主张将这些孩子送到国外去学习的邓小平提出的邓小平理论。

1977年,邓小平恢复工作时,已经73岁了。可他的思想仍跟国际接轨,甚至是超前的。

当时正值建国初期,国家将社会主义建设作为工作的重中之重。虽然人民不再受压迫和剥削,但还有很多百姓吃不饱饭。

“贫穷不是社会主义”,邓小平在中共中央开会时郑重说道,为了促进中国发展,让老百姓过上小康生活,小平同志提出了建设“四个现代化”的想法。

邓小平访美

“要想实现四个现代化,最重要的是我们自己努力。但是,要想持续发展,离不开国际的合作。”

“无论是我国科研人员的成果还是国外人员的成果,都属于人类的成果。人类的成果为什么不能用?我们可以先学会,再创新嘛!”

要想发展,就要先了解国内外的差距。

1978年1月,邓小平开始了长达一年多的出国访问。他去了日本、马来西亚、美国、新加坡等国。

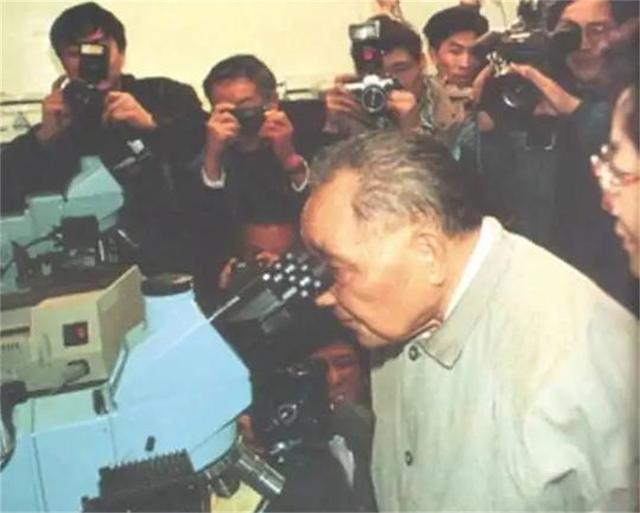

访问日本时,邓小平同志去了日本松下电子产业公司参观,感受到了电子设备给人们生活带来的巨大变化。

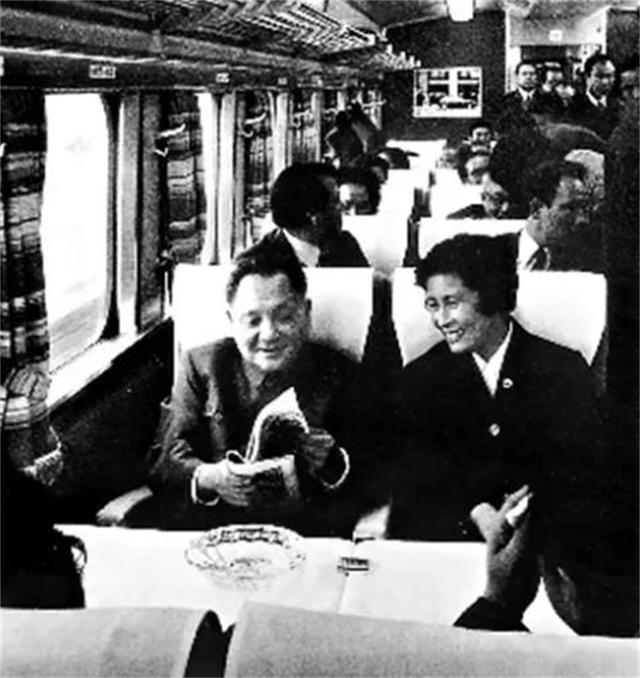

他还亲自乘坐了日本的铁路新干线,在列车上,他发自内心地说道:“这车坐着挺稳,还快!”

邓小平同志乘坐日本新干线列车前往京都

而我国当时的生产建设,别说发展了,就连基本的彩钢产业,也在15年间与日本相差了好几百倍。

邓小平清楚地记得,一年前,东北冶金工业部的副部长叶志强从日本考察回来后,一脸兴奋地对他说:“日本餐馆里的易拉罐饮料,我们没见过,也不会用,日本人轻轻一拉就开了,鬼知道他们是怎么把钢材变得像纸一样薄的,上面还印有图案,真是奇了!”

小平同志听出了叶志强言语之间的羡慕、无奈和辛酸。

要想发展壮大现代工业,首要任务就是发展现代炼钢业。邓小平深知这一点。

所以他向日本制铁厂的董事长稻山嘉宽提出:“能不能传授一点儿你们炼钢的技术?”

随后,邓小平又对社长松下幸之助说:“松下先生,希望你能帮点儿忙!”

这些听起来像是求人的话,在邓小平看来却并不觉得丢人。他认为,所有由人创造的科技是全人类的共享资源。而且,困难时期学会求助,取长补短,这本身就是一种技能,不丢人!

1979年谈问美国时乘坐月球车 (图片来源:美国子午线国际中心网站)

结束日本访问后,邓小平同志又去了美国访问,乘坐了美国发明的月球车。

他在会见美国前客机代表团时言辞恳切地表示:“未来的中国,还需要各位科学家和工程师的帮助,请你们帮我们改造,希望你们放宽技术出口政策,我们互通有无。”

1978年访问日本时参观松下电子产业公司 (图片来源:中国日报英文网站)

1979年1月,邓小平与美国方面签订了《在高能物理领域进行合作的执行协议》。对此,邓小平做出解释:本来想搞见效快的工业,但从长远角度来看,不搞加速器和高能物理也是行不通的,世界高科技的发展一日千里,中国不能一直落于人后,虽然我们穷,但我们不能不参与。

这就像是一个人一直在与高手过招,打败高手,你才能成为高手!

他是真正睁眼看世界的人

邓小平虽为领导人,但在生活中,却和平凡的你我他没有任何区别。

他喜欢读书,爱读《资治通鉴》,最爱读的还是金庸的小说。《邓小平文选》里都是些真切的大白话,极少拽文。毛主席曾评价,读小平同志的文章就像“吃冰糖葫芦”。

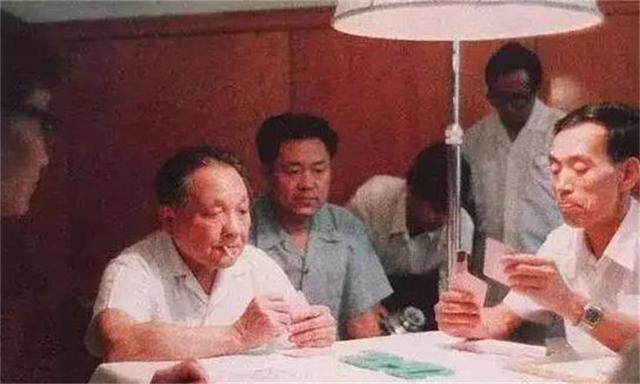

除此之外,他最大的爱好,就是打桥牌。

邓小平同志酷爱打桥牌,而且是桥牌高手

他总是自诩:“我可是会打桥牌的人,你以为你有4个K就天下无敌了,说不定别人还有4个A呢!”

邓小平说自己很平凡,可就是这样一个平凡的人,却能在新中国建国初期,力挽狂澜,凭一己之力让中国发展前进了30年。

他出国访问,跟各国之间搞好关系,为的就是能让祖国快速发展起来,让老百姓有钱挣。他说自己这是小商贩的逻辑,却是最庸俗的真理。

但他并不是毫无原则,面对一些国家对中国内政的干预,他也能毫不留情。

对于美国干预中国台湾问题,邓小平有一说一,他对美国国务卿万斯说:“中国台湾的问题,本质是中国自己的问题,我们中国人自己有能力解决,美国朋友不必为我们操心。”

中国台湾问题如此,中国香港问题亦是如此。

邓小平与撒切尔夫人

对越反击战的胜利,不仅仅让美国不再对中国指手画脚,而且也隔山镇虎,让英国第49任首相撒切尔夫人不敢在中国香港问题上轻举妄动。

1984年12月19日,中英两国政府正式签署《关于香港问题的联合声明》。明确表明1997年7月1日,中国将恢复对香港的行使主权。

无论是外国访问寻求技术、还是军事谈判,其最终目的就是把所有力量集中到中国的发展和建设上来。

1977年5月,邓小平明确指出:“要想实现现代化,必须先搞教育,没有知识和人才,一切都是空谈!”

所以,邓小平恢复工作以后,做出的第一件举措就是恢复高考。

邓小平与恢复高考后的第一批大学生合影留念

1977年8月,邓小平主持召开了全国教育和科学座谈会,会上他再次指出:

“振兴教育,就是振兴国家,改革要从教育抓起,而且一定要当机立断。”

有了邓小平的一席话,原本定于1978年恢复的高考制度得以提前,教育部长刘西尧立下“军令状”:1977年11月,在中国中断了高考制度顺利恢复。直到今天,高考依然是大部分人改变命运的最佳选择。

1978年12月,安徽凤阳县小岗村的18户村民,签下“分田到户”的合同,决定不再吃“大锅饭”,不做伸手党,向国家要钱要粮。

1987年,中国乡镇企业的产值空前高涨,这也是自建国以来第一次超过农业产值。

1979年,邓小平在中央工作会议上做出决议:“可以划出一片地方,作为特区。中央没有钱,全靠你们自己去搞,杀出一条血路!”

深圳深南大道路北荔枝公园东南出口的邓小平画像已成为勇于改革的深圳精神的象征

1980年7月20日,深圳特区成立,紧接着,厦门、珠海、汕头等经济特区也相继成立。

改革开放的春风遍布中国的每一个角落,邓小平理论实事求是,一心为人民的思想,也像春风一样,吹到了中国各地。

毛泽东主席说过,实践是检验真理的唯一标准,邓小平理论让中国用30年的时间把西方资本国家300年的历史道路走了一遍,“贫穷不是社会主义,共同富裕才是。”

高考制度恢复、送优秀学子出国学习高端技术、成立经济特区、与各国建交、明确中国内政不容侵犯。中国在邓小平理论的坚持下,发生着翻天覆地的改变。

1992年,这位80多岁的老人坐在南巡的火车上,发出感慨:“中国要发达起来,是时候了。”

南巡时,邓小平深情眺望香港

复旦大学中国发展模式研究中心主任张维为对邓小平理论给予了最大的肯定,他表示,邓小平之所以能提出切合中国发展的举措,是因为邓小平本人身上有的常人不具备的特质。

一是战略眼光。

邓小平提出改革开放政策时,已经80多岁高龄了,但他的思维却能够延伸至今后10年、20年、甚至30年的事情,他能看到别人看不到的问题。

二是超前思路。

邓小平是一个爱思考的人。平时工作中,对于大家提出的建议,他会认真思考。很多时候,邓小平同志都点上一支烟坐在沙发上,沉默不语,这是一个思考者的形象。

三是极度清醒。

邓小平对待任何事情,都不会以个人想法妄自揣测,电视剧《邓小平》中,邓小平谈到任何问题,总是以“要结合中国的实际情况来看”,这个剧情是非常准确的。

四是非凡的气度。

这一点从邓小平不卑不亢与各国建交并寻求各国技术就可以看出来,所谓成大事者不拘小节,正是如此。

除此之外,邓小平同志还具有一种底线思维,他每每做决定时,都会预想一下事情的最好和最坏结果,然后针对每种情况进行不同应对。

毛主席和邓小平同志

《人民日报》的头条以“告全党全军全国各族人民书”的形式宣告领导人逝世,这种情况在中国历史上,只出现过两次。

一次是1976年,一次是1997年。

1976年,是伟大领袖毛主席逝世的日子。

1997年,是提出“改革开放”的邓小平同志离开的时间。

毛泽东思想,邓小平理论,成就了如今的盛世中国!

永远缅怀他们!

评论